臺灣種西瓜:

康熙皇帝與覺羅滿保

每年4月到8月間,臺灣盛產西瓜,人們從初夏至盛暑都可以吃到又甜又好吃的各式品種的西瓜,但三百年前臺灣西瓜種植情況如何?康熙皇帝一再發下大內西瓜籽令覺羅滿保送往臺灣播種收成如何?他為什麼這樣做呢?康熙吃得到臺灣西瓜嗎?分藏兩岸的宮中檔〈硃批奏摺〉中,有十多件覺羅滿保所上滿文奏摺,留下了皇帝通過地方官在臺灣播種大內西瓜的記錄,十分有趣,特檢出分享讀者。

硃批奏摺

在進入主題前,首先簡介本文撰述的依據-第一手歷史檔案〈硃批奏摺〉。這是清代特有的公文書,開始於康熙年間,康熙皇帝賦予某些特定官員具奏之權,奏摺直達御前,皇帝以硃筆(朱墨)批示後發還,具奏人依旨辦事,不得外洩,十分機密,其後發展成為公文書制度,通行至清末。雍正登基,規定凡經皇帝硃批的奏摺必須回繳宮中,因此〈硃批奏摺〉亦稱〈宮中檔〉,現分藏於台北國立故宮博物院及北京中國第一歷史檔案館。

馮明珠《披荊斬棘—十七世紀後的台灣》(2003)

《知道了—硃批奏摺展》(2004)

國立故宮博物院出版

覺羅滿保

覺羅滿保(1673-1725),滿洲正黃旗人。滿保,是他的名字;覺羅,是他的身份,清皇族愛新覺羅氏的旁支,有這樣身份的貴族,腰間可繫紅帶彰顯,故稱「紅帶子」,因此康熙皇帝與滿保有遠親的關係。

康熙33年(1694),年僅21歲的滿保高中進士,從此展開他前途似錦的官宦生涯,先後歷日講起居注官、侍講學士、國子監祭酒、內閣學士、經筵講官等職,迄康熙50年(1711)外派為福建巡撫,時年38歲,這是他參與臺灣事務之始。在覺羅滿保的滿文奏摺中,他一再向康熙皇帝表達:自幼蒙皇上隆恩、訓育、超拔成人,跟隨主子十餘年,每日得瞻天顏等,說明他是受康熙刻意栽培與拔擢方外放為閩南地方官員的。滿保在福建任上的表現也明顯受到康熙肯定,三年後擢陞閩浙總督,至雍正3年(1725)卒於任,主掌臺灣事務14年。(案:光緒11年臺灣建省前,歸福建巡撫、閩浙總督統轄。)

康熙50年11月27日,滿保辭陛履新職請旨,康熙皇帝淳淳告誡:「居官清廉,為民除害,為地方,益深繩勉。」51年(1712)正月27日,滿保剛到福州衙署履任,連上兩摺,一是〈奏報到任日期及沿途所經府州縣米價情形〉,一是〈奏請訓示地方事宜摺〉,強調自已昏庸,初掌地方,不諳事體,請求訓示。康熙硃批:「爾初到任,事先難以預示,首則是清廉難,如若清廉,何事不能。」繼而又訓示:「當持身清廉,勤慎辦案,從速了結,勿興曠日持久之事。」(51年2月12日覺羅滿保〈奏報雨水糧價及地方官吏情形摺〉)綜觀滿保留存下來的硃批奏摺,君臣關係極為親密,為臣的大小事請旨,依旨辦事,勤慎廉潔,進獻方物,奏報地方,請安問候;為君的諸事指導,信任重用,所奏多予准行,交辦密差,通報近況,閒話家常,賞賜有加。

覺羅滿保留下的〈硃批奏摺〉多達兩百多件,其中有奏報將臺灣原住民及土特產,如西瓜、芒果、茉莉、竹子、茄子、黃瓜及土狗等送達御前,康熙接見與御覽後,也一一硃批意見與觀感,發還滿保知曉,十分有趣,特先檢出滿保奉旨在臺灣播種大內西瓜情形,分享讀者。

大內西瓜籽送往臺灣播種

康熙52年(1713)4月11日,滿保接奉康熙皇帝發下一匣大內「西瓜籽」,傳諭帶至福建試種。遵旨辦事的滿保,26日便回奏在福建播種西瓜情形:

福州府正值西瓜種植時節,雨水亦調,即派人帶些許至洪塘播種,漳州、泉州皆產西瓜之地,亦派人送些許播種。福建內地皆四月左右播種,六月左右成熟。唯臺灣九、十月芝麻割收後,方才種瓜,十二月成熟。故將瓜子留大半,派可靠之人帶往臺灣播種。待其成熟,再具奏。今年正月以來,省內各府及臺灣,雨水沾足。(〈福建播種西瓜並田禾糧價摺〉《康熙朝滿文朱批奏摺全譯》2106)

到了7月21日,福建各地所種大內西瓜成熟收成,滿保挑選最好的產出,連同親自書寫的滿文〈奏進西瓜及臺灣播種情形摺〉(案:康熙規定滿洲官員具奏應用滿文書寫),派專差進呈御覽,摺中細說已將御賜西瓜籽派人帶往臺灣播種,12月才會成熟。不料,康熙覽奏及西瓜後硃批:「此物,朕未曾令你進呈,只是說在臺灣地方試種。將此作為一事齎送,殊屬不合!何用在福建種植。」此物,應是指福建收成的大內西瓜,康熙認為福建原產西瓜,何需在盛產之地試種呢?

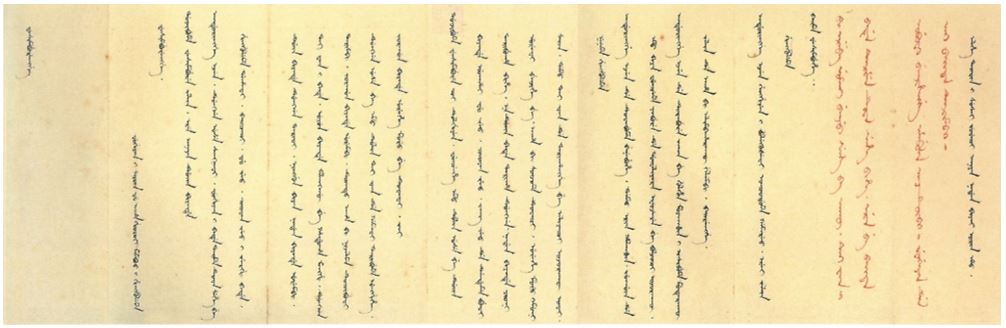

康熙52年7月21日 覺羅滿保

〈奏進西瓜及臺灣播種情形摺〉國立故宮博物院藏

滿文從左至右書寫。該摺的「滿文音譯」與「漢文翻譯」

見載《披荊斬棘—十七世紀後的臺灣》頁19

滿保對皇帝的硃批旨意奉行了一半,從此不在福建播種,但臺灣收成的大內西瓜,不管好壞,仍挑選齎送御覽。

同年12月,臺灣播種的大內西瓜收成了,隨即展開了千里迢迢的運輸之旅,先由種植地運至鹿耳門登船放洋,海運至廈門,陸運送到福州巡撫衙門,滿保精選後,再派專差兼程進呈御覽。康熙53年(1714)正月初9日,隨同西瓜一起進京的另有滿保親書的滿文〈奏進臺灣試種西瓜情形並請復賜大內西瓜種子摺〉:

今送所收穫西瓜至(臺灣送達),問之,言西瓜八月播種,十二月成熟,萌發生長皆好。唯莊稼收割後,十一月雨水偏少,再者,初年播種時,水土尚未調和,故未能長大,等語。奴才檢選特派人賫呈聖覽。恭請聖主施恩,復賜大內所存西瓜籽,以便本年于臺灣播種。

硃批:知道了

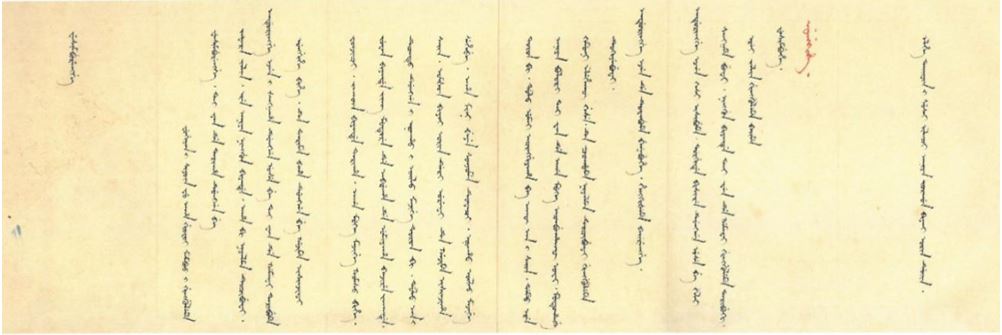

康熙53年正月初9日 覺羅滿保

〈奏進臺灣試種西瓜並請頒賜大內西瓜種子摺〉國立故宮博物院藏

該摺的「滿文音譯」與「漢文翻譯」

見載《披荊斬棘—十七世紀後的臺灣》頁19

摺中細說了種植大內西瓜籽情形,並以雨水不足、水土不調等原因,說明生長未臻理想,懇請皇上再御賜種籽送往臺灣播種。

康熙皇帝果如所請又送來西瓜籽,滿保又派人帶到臺灣種植;同年12月24日又看到滿保再奏〈進呈臺灣所種西瓜摺〉,同樣以雨水、蟲害等因,再度為西瓜生長不理想做了預防性說明,並請求再賜西瓜籽,6月帶去臺灣播種:

今攜西瓜至,問之,言八月下種,雨水略少,十月正值生長之際,葉又生蟲,故西瓜表皮稍有疤痕,而瓜瓤仍好。自十一月二十日始成熟,今攜之來,等語。奴才親自選看,外皮略有疤痕,瓜瓤無恙,仍好。唯今秋臺灣雨水不調,故生長似有不足。今特派人賫捧御覽。叩請聖主施恩,復賜大內西瓜籽,六月帶往臺灣敬謹種植。

硃批:已發下了

康熙53年12月24日 覺羅滿保

〈奏進臺灣所種西瓜摺〉國立故宮博物院藏

該摺的「滿文音譯」與「漢文翻譯」

見載《披荊斬棘—十七世紀後的臺灣》頁20

根據覺羅滿保留下的硃批奏摺,自康熙52年開始,每年在臺灣播種大內西瓜,已成為君臣間例行工作,而滿保在福建巡撫任上的表現是受肯定的,53年11月11日擢陞閩淅總督。翌年正月初9,剛履任新職的滿保又誠惶誠恐向皇帝具報〈奏為臺灣西瓜田禾遭受風害摺〉:

五十四年恩賜西瓜籽,六月派人帶至臺灣,八月播種,十二月成熟,生長頗好,正值開花時節,九月十五日遇大風,藤斷花落,損失大半。奴才聞報,甚懼,急忙添派人員,共同加意培植,大者只得四十餘,繼之生長者皆小,已不能再長大。奴才見狀,不勝懮懼,此皆奴才之罪。…謹親自挑選賫呈聖覽。伏乞聖鑑寬宥。再臺灣本地所產西瓜,雖遭風稍損,然民人播種者多,仍穫有大瓜,僅挑好瓜一并恭進御覽。查得臺灣屬沙地,土質宜種西瓜,若非此大風,則西瓜可大收。叩請聖主再施賜大內西瓜籽,奴才將派人小心種植。

硃批:知道了。西瓜事小,有何關係。(見《康熙朝滿文朱批奏摺全譯》2733)

摺中閩浙總督覺羅滿保奏報了六項信息:一、因遭風害大內西瓜收成不好;二、臺灣本土西瓜因種植多仍有收穫,挑選上好的一并進呈;三、康熙是見過臺灣土產西瓜的,也極可能品嚐過;四、臺灣沙地土質宜種西瓜;五、懇請皇帝再賜大內西瓜籽努力播種;六、大內西瓜遭風害,皇帝溫旨安慰:「西瓜事小,有何關係」,對進呈的臺灣本地西瓜也沒有拒絕,增強了滿保進獻地方土特產的信心。

此後數年中,滿保將臺灣原住民及土特產,如西瓜、芒果、茉莉、竹子、茄子、黃瓜及土狗等送達御前(請繼續關注官網《歷史短文分享-進呈臺灣芒果》)。康熙58年正月初5日,滿保又照例進呈了在臺灣栽種的大內西瓜,同時也進呈了臺灣土產的黃瓜與茄子,並描述大內西瓜籽品種優良,他在福建不曾見過:

御賜西瓜籽于八播種,十月莊稼收割後,乃西瓜長大之季,因雨水少,瓜大較往年稍遜。……似此西瓜良種,奴才在外不見,叩請聖主頒恩,賞給大內所存西瓜籽,以備今年季播種。再臺灣之黃瓜、茄子,亦為秋種冬熟,其味雖淡,仍為冬季美味之物,但不能久置。此次試各有一箱,交囑家人,到後檢選,悉數呈進,不知能否新鮮時賚到。是以惶悚,未書進單內。

硃批:這個不必再進(見《康熙朝滿文朱批奏摺全譯》2733)

硃批指示不必進呈的是黃瓜與茄子,至於大內西瓜迄至康熙皇帝賓天,滿保仍在努力種植。經查,現存已公開康熙朝最後一件滿保的滿文奏摺,仍是與臺灣播種西瓜有關:康熙61年(1722)5月21日閩浙總督奏報西瓜生長情況,照舊請求發下大內西瓜籽,康熙批示:將賞去。(〈奏進呈臺灣摺〉《康熙朝滿文朱批奏摺全譯》3615)

結語

康熙皇帝為什麼要在臺灣播種大內西瓜呢?康熙沒說,滿保也沒問,歷史檔案只見這兩位愛新覺羅氏君臣努力在種。筆者試從西瓜傳入中國種植史中探索些端倪。

據考,五代人胡嶠(生卒不詳)著《陷虜記》留下了中國文獻中西瓜最早的記錄,該書或許傳播不廣,但隨後被北宋歐陽修(1007-1072)載錄到《新五代史》中,成為正史,廣為流傳。據《新五代史》卷73〈四夷附錄二〉載:五代同州縣令胡嶠羈留虜中(夷狄之地)七年,於周廣順3年(953)亡歸中國,歸途中他記錄下所經所見山川輿地及風俗產物,其中有西瓜的記載:「自上京東去四十里,至珍珠寨,始食菜。明日,東行,地勢漸高,西望平地松林鬱然數千里。遂入平川,多草木,始食西瓜,云契丹破回紇得此種,以牛糞覆棚而種,大如中國冬瓜而味甘。」自此西瓜在五代由西域傳入中國廣被轉載,李時珍(1518-1593)《本草綱目》、徐光啟(1562-1633)《農政全書》以及盛產西瓜之地方志書等,均有類似記載。

胡嶠吃到西瓜之地,離大遼都城「上京」東邊四十多里外,今內蒙古自治區巴林左旗東南(案:出土有上京遺址),清代屬京城所在地直隸省。遼朝(916-1125)為契丹人所建,國運與北宋相同,被滅於女真人建立的金朝(1115-1234),滿族即沿襲自女真發展而來的族稱。契丹、女真、滿族在民族關係與淵源上極深,康熙皇帝是一位熟讀史書、極重農業、深諳醫藥的君王,他不會不知道正史所載這段西瓜傳入史,更不會不知悉直隸順天府大興所產西瓜,自古即為貢品,內府掌握最好的西瓜種自是輕而易舉之事;且西瓜肉甜、水多、性寒,降溫去暑,果皮入藥,種子含油,為消遣零食,如此好的農作物,自當廣栽,將之送往新入版圖的土地上播種,自是合情合理重農之舉。

康熙56年(1717)《諸羅縣志》記載:

西瓜:五代郃陽令胡嶠記云:『嶠於回紇得瓜,種之結實,大如斗,味甘,曰西瓜』。內地六、七月熟;諸羅之種莫知所自也,八、九月下種,十一、二月即熟。(周宗瑄《諸羅縣志•卷十•物產•果之屬》)

康熙59年(1720)《臺灣縣志》亦載:

西瓜,實大如斗,皮綠、肉紅。臺產甚多,早種者熟於仲冬,充貢大廷;以三月半前為期,名曰萬壽果。五代時,郃陽令胡嶠自外國得瓜種植之,是五代時已入中國矣,臺種又自內地來者。(《臺灣縣志•輿地志•土產•果之屬》)

康熙23年(1684)臺灣設治,一府三縣,種植西瓜之地當在今天臺南、鳳山、嘉義沙地上。《臺灣縣志》載:臺灣西瓜種來自內地,《諸羅縣志》則云:「 諸羅之種莫知所自也」,或可解讀為不知從內地那處傳入。再者,從西瓜傳播史論,臺灣種植西瓜必然與閩南人來臺開懇有關;從覺羅滿保在臺灣播種大內西瓜的時間論,應即是康熙59年《臺灣縣志》所載之「萬壽果」。 (馮明珠撰述、邵僅整理資料)